L'Église en Pologne

Selon l’institut de sondage IBRiS, l’Église catholique en Pologne a perdu la confiance de près d'un quart de la société au cours des neuf dernières années, passant de 58 % en septembre 2016 à 35,1 % en septembre 2025 ! Le changement le plus alarmant aurait eu lieu l'année dernière. Selon un expert de l’Université Cardinal Stefan Wyszyński fondée à Varsovie en 1954 en tant qu'Académie de théologie catholique, le déclin de cette confiance découlerait principalement de la perte de crédibilité de la hiérarchie ecclésiastique, liée à des scandales moraux et financiers. L'évêque Artur Ważny de Sosnowiec a admis que les résultats de l'étude incitaient à la réflexion et a cité des versets bibliques sur la responsabilité des bergers envers leurs brebis.

Ces sondages nous montrent que les personnes interrogées de plus de 65 ans, les résidents ruraux et les personnes ayant un niveau d'éducation et une situation financière plus faibles, donc les pratiquants, sont plus susceptibles d’évaluer positivement l’Église. À l’inverse, bien entendu, on retrouve les opinions les plus critiques parmi les habitants des grandes villes et les personnes ayant un statut socio-économique plus élevé… De fait, la plupart des personnes se déclarant de droite sont satisfaites des activités de l'Église, tandis que les critiques prédominent parmi les sondés se déclarant de gauche ou centristes. Ainsi, les électeurs du PiS (Droit et Justice) sont clairement ceux qui accordent la meilleure note aux activités de l'Église, tandis que les sympathisants de la Coalition civique (KO) sont majoritairement critiques.

Évidemment, l'image négative de l'Église contribue au déclin de la pratique religieuse, notamment parmi les jeunes générations, ce qui accélère le processus de sécularisation en Pologne. Pas seulement en Pologne, d’ailleurs. C’est ainsi que l’Église polonaise perd progressivement sa haute position d’autorité naturelle dans la société. On observe une nette accélération du processus d'abandon religieux, tant dans les déclarations de foi que dans la participation aux pratiques religieuses. Cela pourrait aussi être lié au fait que le pays se modernise, comme vous le savez, très rapidement et connaît un développement économique et technologique important qui conduit à la sécularisation et se traduit par des différences intergénérationnelles d'attitude envers la religion, les plus jeunes Polonais étant nettement moins religieux que leurs parents et grands-parents.

|

Cependant, on peut quand même signaler que la Pologne reste à la traîne par rapport à l'Europe occidentale en matière de sécularisation globale. Elle est encore de nos jours nettement plus religieuse que la plupart des autres pays européens… Ceux qui connaissent la Pologne savent que la position dominante de l'Église catholique y est liée à l'histoire du pays. Pendant des siècles, elle a servi de vecteur d'identité nationale et de représentante de la nation envers les régimes, notamment pendant les trois partages du pays (1772, 1793 et 1795) par le royaume de Prusse, l'empire d'Autriche et l'Empire russe et plus tard durant l'ère communiste. Elle est même restée forte après 1989, lorsque de nombreux hommes politiques au pouvoir se sont sentis obligés de la récompenser pour son rôle dans l’apaisement des tensions sociales en République populaire de Pologne. |

Toutefois, la perception du rôle de l'Église catholique a considérablement évolué au cours de la dernière décennie, notamment sous le gouvernement de la Droite unie (2015-2023). L'Église s'était alors fortement impliquée politiquement, se rangeant du côté du parti au pouvoir. Elle s'était exprimée contre la communauté LGBT+ et était perçue comme coresponsable du durcissement de la législation sur l'avortement. Cet engagement n'avait plus été accepté dans certains milieux catholiques. Des avertissements avaient même été émis quant au risque que des liens aussi étroits entre l'Église et un seul parti politique nuisaient à son image.

Un autre facteur a été la pandémie de COVID-19, qui a bouleversé la pratique religieuse régulière, autrefois typique de la religiosité polonaise. Certains croyants qui, auparavant, ne pouvaient imaginer manquer la messe, ont cessé de se rendre à l'église pendant les confinements et n'y sont souvent plus jamais retournés.

Enfin, on ne peut le nier, de plus en plus de personnes ressentent également le besoin d'un changement dans la manière dont l'Église communique avec les fidèles et la société. Durant l'ère communiste, alors que les autres pays européens sécularisaient et imposaient des changements à leurs Églises, aucune pression n’a été exercée en faveur de réformes en Pologne où nous avons encore très souvent aujourd’hui une Église traditionnelle, où le prêtre est la figure dominante et les laïcs ne sont là que pour aider.

Alors, quel avenir pour l’Église de Pologne ? La sécularisation dans le pays atteindra-t-elle bientôt le niveau des pays d'Europe occidentale ? Difficile de répondre à la question… L'Église catholique réagira peut-être aux processus en cours dans la société. Et surtout, la situation internationale, notamment la guerre de l’autre côté de la frontière orientale, peut également jouer un rôle important. N’est-il pas vrai que l'histoire montre qu'en situation de crise, en cas d'insécurité existentielle, la religion peut souvent devenir une solution attrayante ?

Et alors, quid des vocations ?

|

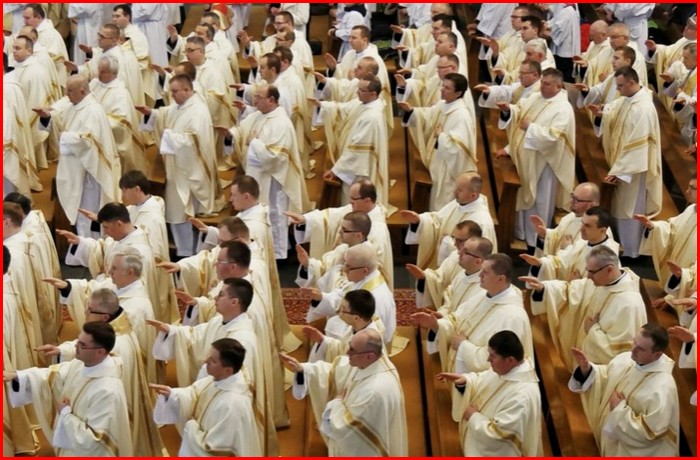

Cette année, à la date du 1er octobre, 289 séminaristes ont entamé leur première année dans les 69 différents centres de formation polonais. Dont 188 dans les centres diocésains et 101 dans les séminaires monastiques. Il y a un an, ils étaient 301, et il y a deux ans, 280. Au total, 1 453 hommes sont présents dans les séminaires. Il y a un an, ils étaient 1 594, et en 2023, 1 690. Parmi eux, 974 se préparent au sacerdoce dans les séminaires diocésains. Il y en avait 1 041 il y a un an. Par ailleurs, 479 hommes fréquentent les séminaires monastiques, contre 553 l'année précédente, selon les données fournies par le président de la Conférence des recteurs des grands séminaires diocésains et monastiques. |

Il est indubitable que le déclin actuel de la confiance dans l'Église influence les décisions des jeunes concernant leur vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée. Cependant, les critiques envers l'Église dans les médias peuvent aussi être l'une des motivations pour embrasser une vocation et améliorer l’image de cette Église. Des jeunes animés d'idéaux peuvent donc décider que la mission de leur vie sera le renouveau de l'Église. Pourquoi pas…

Les séminaires sont généralement fréquentés par des bacheliers ou des personnes ayant récemment terminé une courte période d'études ou un emploi. Environ 80 % des nouveaux séminaristes avaient été enfants de chœur. Les autres avaient généralement eu une expérience dans d'autres domaines d'engagement au sein de la communauté ecclésiale, comme la pastorale auprès des jeunes. Tout n’est cependant pas toujours aisé car, vous le savez, les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus prendre de décisions définitives auxquelles ils seraient reliés toute leur vie, à cause des réseaux sociaux qui les incitent à la fugacité, à la versatilité. La génération actuelle peine ainsi à prendre des décisions de vie contraignantes. Et puis, vous l’avez sûrement remarqué, de nos jours s’est installée une prolongation de la période de jeunesse (dite éternelle), qui s'étend jusqu'à trente, voire quarante ans, ce qui bloque les décisions non seulement concernant le sacerdoce ou la vie religieuse, mais aussi le mariage ou toute autre voie.

Après tout, la Pologne vit aujourd’hui un fort phénomène de polarisation, qui touche toute la société, donc l’Église aussi. Il y a d’un côté des personnes qui ne veulent plus entendre parler de l’Église et qui deviennent souvent non croyantes, et de l’autre une population qui se crispe sur ses habitudes et ses traditions. Le dialogue est parfois difficile entre les deux. Et l’Église polonaise est finalement comme beaucoup d’autres, traversée par de multiples sensibilités…

Qui vivra verra…

Pożyjemy, zobaczymy…