Éphéméride polonaise

-

13 février13/02/2026

1981 - Décès à Varsovie de Wacław Kuchar, athlète le plus polyvalent de Pologne de tous les temps, participant aux Jeux olympiques. Il est né le 16 septembre 1897 à Łańcut sous annexion de l'Autriche-Hongrie. Il a débuté pour de bon son aventure avec le sport à Lwów, où sa famille avait emménagé en 1898 et s’était installée non loin de la salle de sport “Sokół”. C’est là qu’il va obtenir en 1915 l’ainsi nommé “Baccalauréat militaire” (on passait l’examen de maturité juste après la fin de l'année scolaire). Incorporé dans l'armée autrichienne, il est diplômé de l'école d'officier et reçoit le grade de sous-lieutenant. Comme volontaire (6 novembre 1918), il rejoint l'Armée polonaise et va combattre sur le front (en 1920, il est nommé lieutenant), mais il séjourne souvent à Lwów et joue au football sous les couleurs de la Pogoń, un club militaire. Pour ses mérites de guerre, il va recevoir la Croix de la valeur, la Croix des Défenseurs de Lwów et la Médaille des Aiglons. Il quitte l'armée avec le grade de capitaine.

Malgré des conditions physiques pas exceptionnelles (1,67 m et 60 kg), des caractéristiques comme une préparation inhabituelle du développement général, une condition phénoménale et de l’endurance feront de lui un footballeur (avant tout), mais aussi un athlète, un patineur et un hockeyeur, et encore un joueur de tennis et un archer. Tout cela pour une seule et même personne. Il sera admiré par toute la Pologne.

Ses plus grands succès, il les aura dans le football. Au total, il a joué 1052 matchs, marquant 1065 buts. Il représentera 23 fois la Pologne en matches internationaux officiels (1921 à 1928). Il remportera pour sa bien-aimée Pogoń (qu’il n'a jamais quittée) 4 titres de champion du pays (1922, 1923, 1925, 1926). Il sera par deux fois meilleur buteur du championnat national : 1922 (21 buts) et 1926 (11 buts). En championnat, il a représenté le club de Lwów pendant 8 saisons (1927-1934) en jouant 160 matches et en marquant 47 buts. Il a également été entraîneur (avant la guerre à la Pogoń, puis aux clubs varsoviens Legia et Polonia) et arbitre (1936-1939) d'une grande autorité. Il fut aussi un athlète de premier plan à la Pogoń de Lwów (1912 à 1936). Durant sa longue carrière d’athlète, il a été une fois représentant de son pays dans un match international (1922), 7 fois recordman de Pologne (800 m et 400 m haies, saut en hauteur et décathlon), 17 fois médaillés en championnats nationaux, dont 9 fois comme champion de Pologne (800 m, 110 et 400 m haies, saut en hauteur, triple saut et décathlon). Il a également fait partie des meilleurs patineurs de vitesse du pays, participant aux Championnats d’Europe (1925) où il a terminé 6e (toutes épreuves) et a été 21 fois champion de Pologne (1922-1929) ; une seule fois (1922), il a même remporté le championnat (en individuel) en patinage artistique. À tous ces titres, il faut encore ajouter des lauriers en hockey : champion de Pologne (1933) avec l'équipe de la Pogoń de Lwów, 9 fois représentant de la Pologne, vice-champion d'Europe (1929). Il a participé à la campagne de septembre 1939 (capitaine d'artillerie), a passé la guerre à Lwów (pendant l'occupation soviétique, il fut entraîneur du Spartak local). Après la guerre, Lwów sera annexée à l'Union soviétique et Kuchar sera contraint de quitter la ville. Pendant un certain temps, il va vivre à Bytom où il deviendra entraîneur de la Polonia locale et, après avoir déménagé à Varsovie, des clubs de la capitale : Legia (1949-1953) et Polonia (1954-1957). De février 1949 à 1951, il sera le référent chargé de la représentation de la Fédération polonaise de football, l'entraîneur de l'équipe nationale de façon continue pendant les 20 premières rencontres d'après-guerre des blancs et rouges (1947-1949). Seul dans l'histoire du football polonais, il a reçu à deux reprises le titre de “membre d’honneur de la Fédération polonaise de football” (1971, 1977). Il a également été le premier vainqueur du plébiscite des lecteurs du “Przegląd Sportowy” (1926) et héros en titre du livre de Jacek Bryl (Varsovie, 1982). Il a reçu, entre autres, les Croix de Chevalier et d’Officier de l'ordre Polonia Restituta. ‹LS›

12 février12/02/2026

1949 - Création des premières exploitations agricoles d'État (PGR/Państwowe Gospodarstwa Rolne). Le nouveau gouvernement communiste avait un problème. Malgré les tentatives et les efforts, il n’a pas réussi à créer des fermes collectives en Pologne sur le modèle des sovkhozes soviétiques. Les PGR vont fonctionner sur une base économique totale ou limitée. Leurs ressources foncières comprennent des terres nationalisées provenant d'anciens domaines, des terres abandonnées reprises par l'État et des terres nouvellement aménagées. Ces PGR ont été établis principalement sur le site des plus grands anciens domaines allemands situés dans les “terres recouvrées” (les régions anciennement allemandes acquises par la Pologne à l'issue de la Seconde Guerre mondiale), mais aussi dans le sud-est de la Pologne, d'où avaient été déportés les Ukrainiens, les Lemkos et les Boykos lors de l’“opération Wisła” en 1947.

Les exploitations agricoles d'État menaient leurs activités de production conformément aux dispositions du plan économique national ; elles vendaient la totalité de leur production aux organes d’achat de l’État à des prix convenus. Elles avaient pour tâche : de développer et de tester les formes les plus rationnelles d'organisation de la production agricole à grande échelle ; de promouvoir le progrès dans le domaine de l'agriculture ; de fournir aux exploitations agricoles coopératives et individuelles des semences et du matériel de sélection certifiés. Elles utilisaient principalement des machines agricoles polonaises. Certaines machines ont aussi été importées d’autres pays du bloc de l’Est.

Après 1989, l’idée de liquider les fermes d’État a prévalu. Dépendantes des subventions du gouvernement, la plupart feront faillite peu après la chute du régime communiste et l'adoption par la Pologne d'une économie de marché. Les dernières exploitations agricoles d'État seront liquidées en 1994. Selon les partisans de la liquidation, les PGR, en tant que création d'une économie socialiste, ne correspondaient pas au marché libre naissant. Les opposants à la liquidation critiquent cependant la manière dont elle a été réalisée : certaines exploitations étaient en bonne santé économique et, après la réforme, elles auraient pu s'adapter à la nouvelle réalité économique.

Aujourd'hui, ce qui reste des PGR sont des bâtiments agricoles en ruine, des manoirs historiques dévastés qui abritaient autrefois leurs bureaux de direction et de mauvais souvenirs. ‹LS›

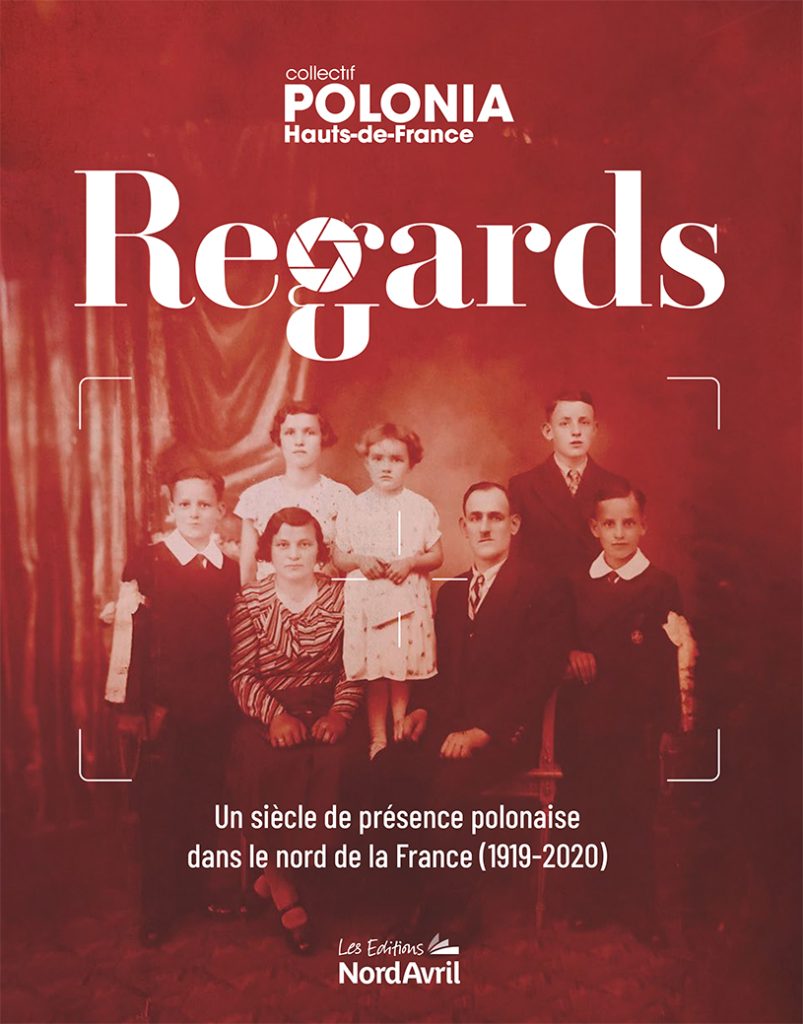

Le Collectif POLONIA Hauts-de-France présente REGARDS,

un livre de la mémoire collective de la Polonia du nord de la France.

Veillez à bien fermer cette fenêtre pour voir le contenu proposé