KAZIMIERZ GZOWSKI

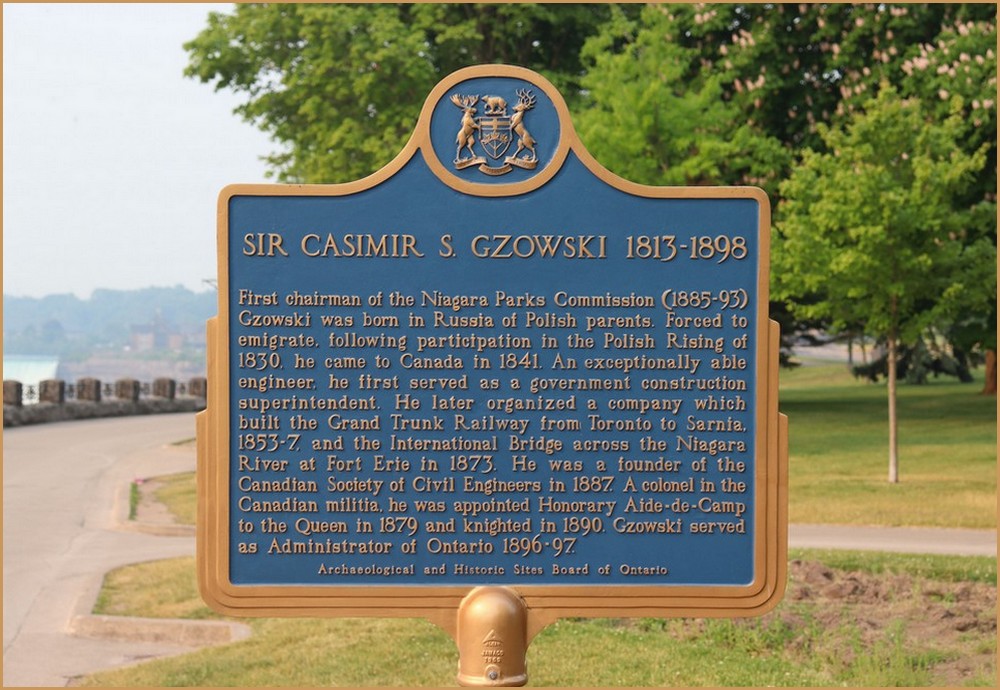

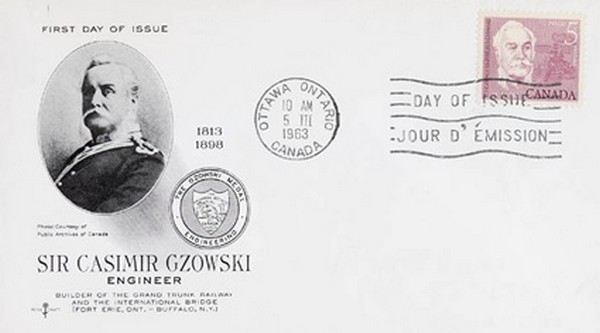

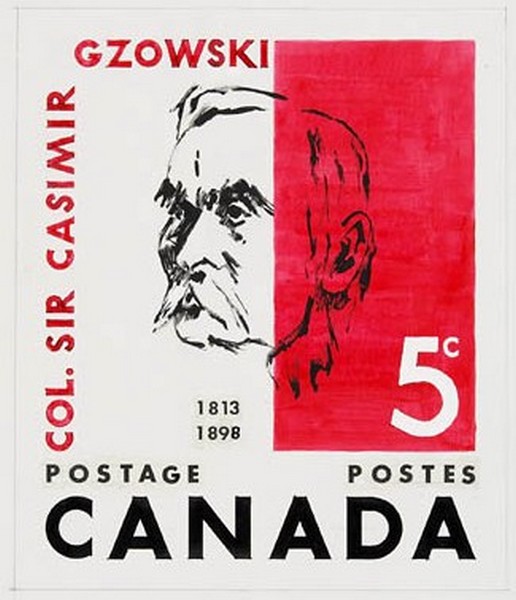

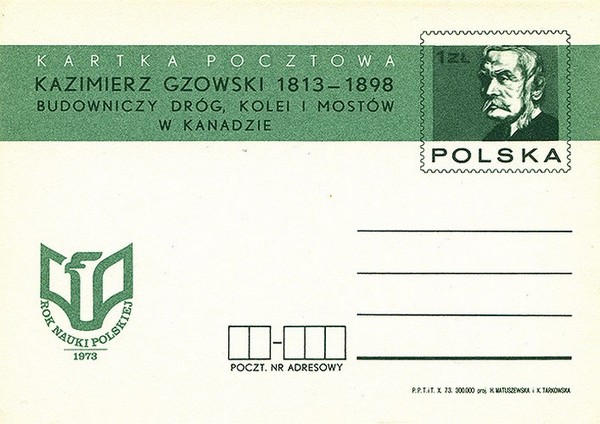

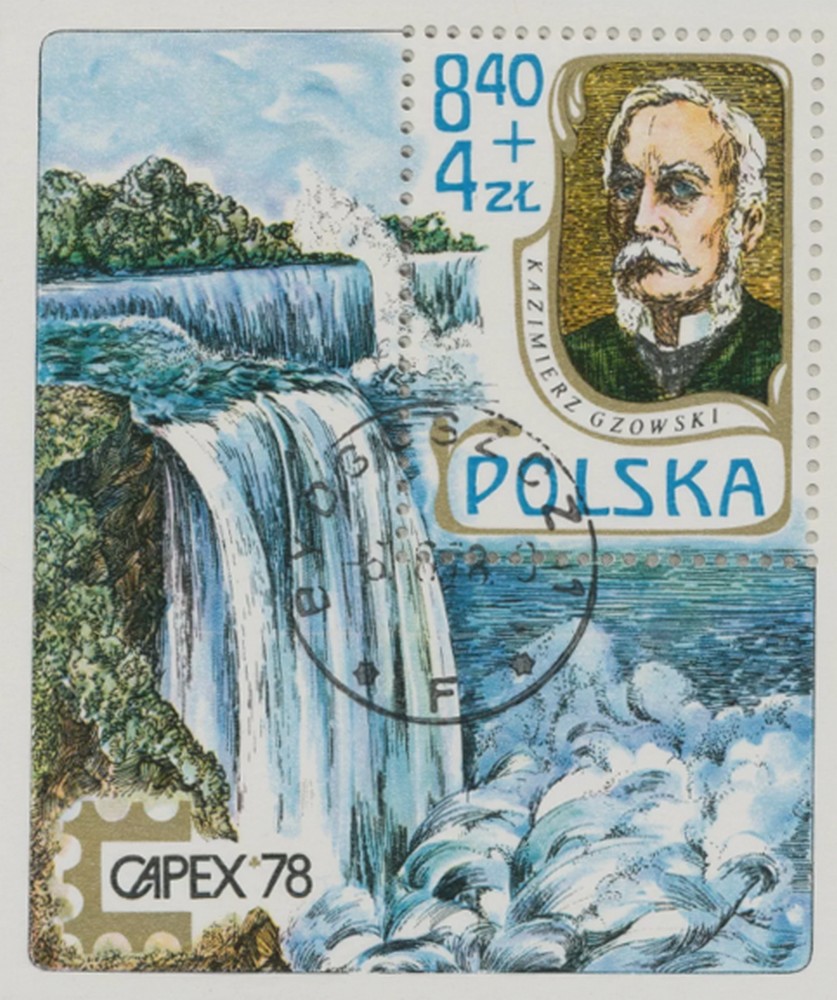

En se baladant sur la rive canadienne des chutes du Niagara, peu de touristes ont l’occasion d’apercevoir une plaque en fonte à l’en-tête “Sir Casimir S. Gzowski 1813-1898”. Voici l’histoire de ce Polonais oublié.

Kazimierz Stanisław Gzowski est né le 5 mars 1813 à Saint-Pétersbourg (Russie) dans une famille de la petite noblesse terrienne polonaise de la région de Grodno alors sous occupation russe depuis le troisième partage de la Pologne en 1795. Comme vous le savez, depuis le Congrès de Vienne de 1815, il existait un royaume de Pologne ou royaume du Congrès, le tsar portant le titre de roi de Pologne. La famille Gzowski, catholique, s’attacha au nouveau régime. Le père fera une carrière d’officier dans la garde impériale, puis sera même ambassadeur en Grande-Bretagne. Dès l’âge de 9 ans, Kazimierz est placé dans un établissement prestigieux, le lycée polonais de Krzemieniec en Volhynie (où sont passés, entre autres, l’historien et homme politique Joachim Lelewel en tant qu’enseignant et le poète Juliusz Słowacki comme élève). Le programme y est rigoureux. Il comportait des cours de langues et de littérature, d’architecture, de médecine et de topographie.

En 1830, une fois ses études terminées, il entre à l’instigation de son père dans le corps impérial du génie. Cette année-là, éclate l’Insurrection de novembre contre la domination de la Russie. Il va alors déserter et servir comme officier dans un corps polonais. Après quelques victoires polonaises, les troupes russes investissent Varsovie. En octobre 1831, c’est la fin de l’insurrection. Des milliers de combattants fuient la Pologne pour échapper aux sanglantes représailles russes. Avec d’autres militaires, Gzowski est emprisonné en Autriche. Sous la pression de l’opinion publique, la France et la Grande-Bretagne demandent à l’Autriche de ne pas remettre ces prisonniers à la Russie. Au bout de deux ans, l’Autriche autorisera l’exil définitif des prisonniers.

En novembre 1833, 264 d’entre eux, dont Gzowski, sont envoyés aux États-Unis où, après une pénible traversée hivernale, ils vont accoster à New York en mars 1834. Là, ils reçoivent un accueil enthousiaste et un comité polonais s’organisa pour veiller à les installer et leur trouver du travail.

Gzowski commence sa carrière outre-Atlantique avec 50 dollars en poche accordés par le consul d’Autriche. Tout en apprenant l’anglais, il donne des cours de musique, d’escrime et de langues. Outre le polonais, il parlait l’italien, le russe, l’allemand et le français. Il obtient durant l’été 1834 un poste de clerc dans un cabinet d’avocat à Pittsfield (Massachusetts), tout en continuant à enseigner le français, l’allemand et le dessin. Ayant terminé son stage de droit, en novembre 1837, il devient citoyen américain et peut ainsi être admis au barreau de Pennsylvanie, État où la production de charbon est en train de monter en flèche. Il va ouvrir un cabinet dans la petite localité de Beaver.

Mais, tirant partie de sa formation d’officier du génie, il va participer à la construction du canal qui va atteindre le district du lac Érié, va tracer et construire un tronçon du chemin de fer de l’Erie Railroad dans l’État de New York. C’est à ce moment-là que notre élégant avocat polonais devenu ingénieur fait la connaissance de la fille d’un médecin, Maria Miller Beebe, qu’il épousera le 29 octobre 1839. Ils auront huit enfants dont deux mourront en bas âge.

En moins de dix ans aux États-Unis, Gzowski accomplit des progrès considérables : il maîtrise le droit commercial et applique ses compétences d’arpenteur militaire à la construction de canaux et de chemins de fer, tout en acquérant une expérience des méthodes américaines de construction et des techniques de gestion des travaux. À l’automne de 1841, il est envoyé au Canada où il rencontre fortuitement le gouverneur sir Charles Bagot, ancien ambassadeur de Grande-Bretagne à Saint-Pétersbourg où il a connu le père de Gzowski ! Comme le gouvernement canadien vient de lancer un ambitieux programme de construction de routes et de canaux, Gzowski accepte le poste de surintendant des routes et voies navigables du district de London que lui propose le gouverneur.

En 1842, il installe son épouse, ses deux filles et son fils, Casimir Stanislaus (qui ne vécut que deux ans) à London. Il va parcourir cette région peu peuplée, étudier sa topographie, tracer chemins et routes, aménager des ports. À partir de 1845, il part travailler sur Toronto. Il dirige des travaux de réfection et d’arpentage de routes, de construction de ponts en pierre. Maria donne naissance à une troisième fille et à un garçon, prénommé aussi Casimir Stanislaus en mémoire de leur premier-né.

|

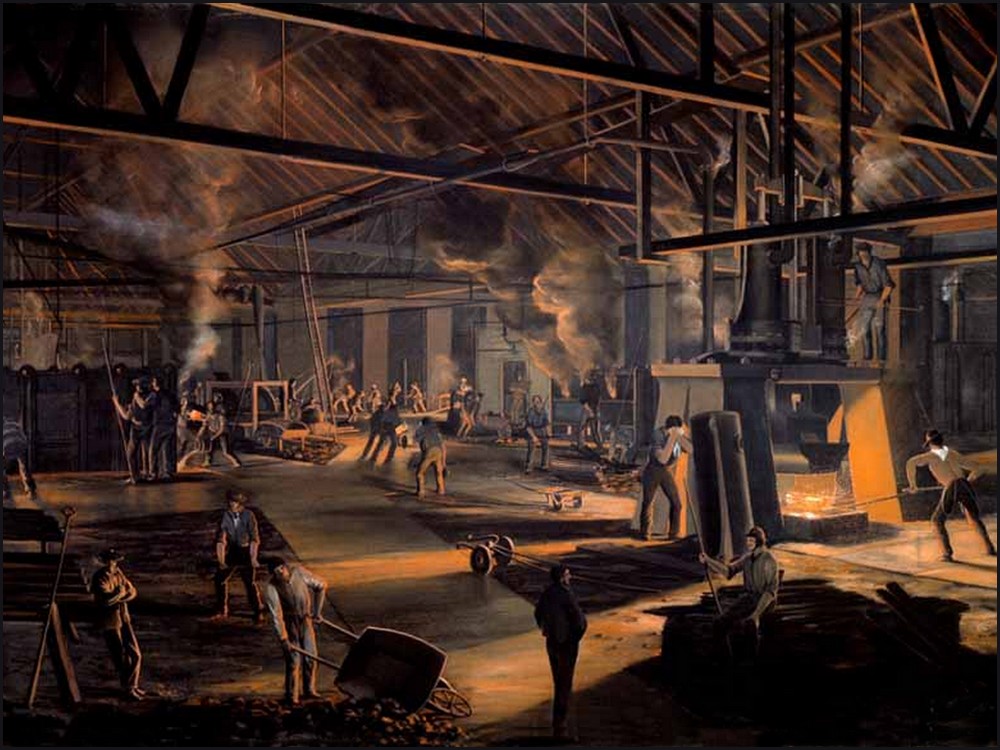

Peinture datant de 1864 des Toronto Rolling Mills, une usine de fabrication de rails en fer fondée en 1857 par un groupe d'hommes d'affaires dirigé par le magnat des chemins de fer Sir Casimir Gzowski. À l'époque, c'était la plus grande usine de fer du Canada et le plus grand fabricant de Toronto. L'introduction des rails en acier a entraîné sa fermeture en 1873. |

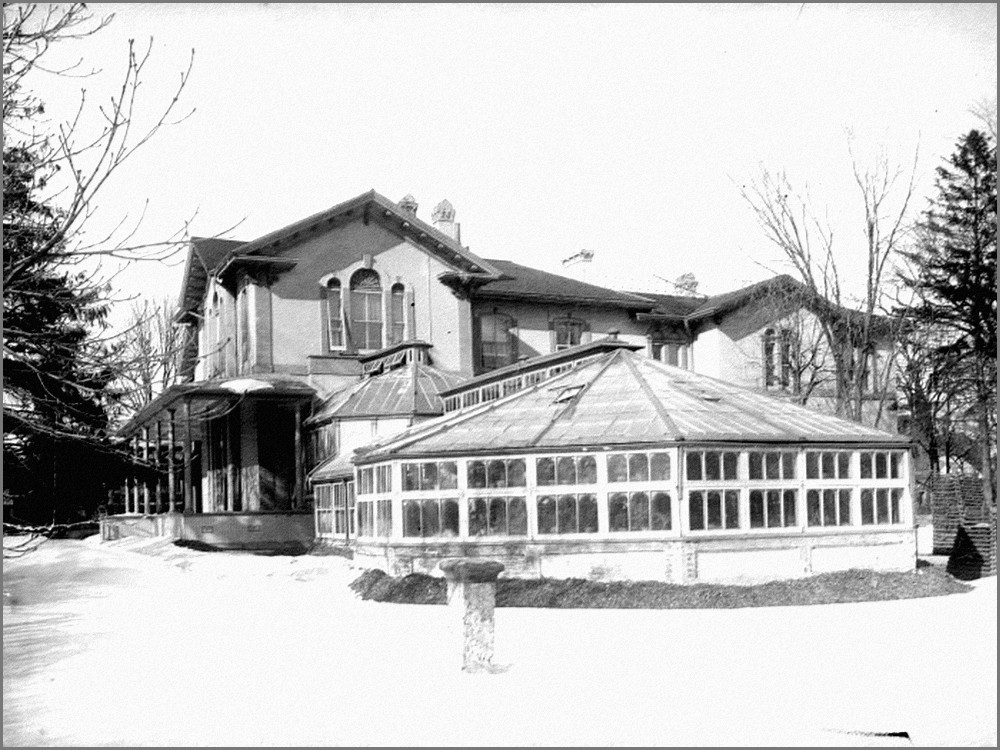

En 1846, Gzowski adopte la citoyenneté britannique (le Canada étant alors une colonie britannique). Comme d’importantes compressions viennent diminuer le budget et le personnel au bureau des Travaux publics, Gzowski rejoint en 1848 la Upper Canada Mining Company de Hamilton qui possède des gisements de cuivre près du lac Huron. En janvier 1849, il est embauché comme ingénieur pour terminer la voie de chemin de fer jusqu’à la frontière américaine. Il s’installe à Sherbrooke et achève cette voie tout en demeurant en deçà du budget, ce qui impressionne ses patrons montréalais qui forment alors avec lui la C.S. Gzowski and Company qui parviendra à décrocher de nouveaux contrats. Même si Gzowski investit peu dans la compagnie, son apport sera inestimable comme brillant maître d’œuvre. En même temps que les chemins de fer, il faut construire des gares, acquérir des terres pour les gares de triage, les entrepôts de fret, les ateliers de réparation. La spéculation foncière va bon train… La compagnie fait fortune mais les problèmes et les soupçons finissent par arriver et la compagnie est liquidée en 1857. Gzowski demeure entrepreneur sous le nom de Gzowski and Company. Il construit quelques embranchements de voies ferrées et se lance dans l’immobilier et la promotion industrielle. Il y fera fortune. Dans la splendeur de l’époque victorienne, il préside à la destinée d’une grande famille : sa femme, ses trois filles et ses trois fils (un quatrième fils né en 1859 étant mort peu après). Devenus des anglicans convaincus, les Gzowski font désormais partie de la plus belle société torontoise. “The Hall”, une résidence gothique victorienne construite par Sir Casimir Gzowski en 1858 à l'ouest de Toronto, sur un terrain de plus de 28 000 m2, devint un lieu renommé de fêtes champêtres, de bals, de soirées musicales et de dîners somptueux ! |

|

et son épouse (4e))=.jpg) |

|

En 1904, la propriété sera mise en vente, une partie allant à la ville pour en faire un parc, et la résidence sera démolie. |

Réception chez les Gzowski - Assis, sir Casimir (2e à partir de la gauche) et son épouse (4e) |

|

En 1867, Gzowski songe un moment à réunir ses anciens associés pour construire le chemin de fer transcontinental. Sans succès. Mais en 1870, un important défi va se présenter : construire un pont de chemin de fer qui enjamberait le Niagara de Fort Érié à Buffalo. De nombreux aléas rendaient l’ouvrage extrêmement difficile à réaliser : fleuve profond et courant puissant, variations du niveau de l’eau imprévisibles. Malgré des accidents navrants et nombreux dans la construction des solides piliers de maçonnerie, l’International Railway Bridge long de 1113 m est finalement inauguré le 17 octobre 1873. Le directeur général de la Compagnie de chemin de fer du Grand Tronc du Canada déclare : “Aucun homme de ce pays n’aurait pu construire ce pont ni supporté l’anxiété que ces travaux engendrèrent chaque jour et chaque heure durant les quatre dernières années, sauf le colonel Gzowski.” |

|

Plus tard, Gzowski jouera aussi un rôle important dans l’organisation de la Dominion Rifle Association, fédération paramilitaire de miliciens qui a pour but de maintenir dans tout l’Empire britannique une force armée de civils bien entraînés et prêts à intervenir en cas d’urgence. C’est aussi une association sportive dont les tireurs se disputent chaque année la coupe Gzowski. La médaille Gzowski deviendra la plus prestigieuse décoration décernée par la Société canadienne des ingénieurs civils. Lui-même sera nommé en avril 1873 lieutenant-colonel de la milice. |

Contrairement à ses anciens associés qui avaient tous tenté leur chance en politique, Gzowski déclinera toutes les propositions, même s’il versera des sommes substantielles à ses amis conservateurs. Il acceptera cependant la fonction prestigieuse de premier président de la Niagara Falls Park Commission de 1885 à 1893. Malgré les résistances et la réprobation de la société de l’époque - en ce temps-là, on ne se soucie guère de préserver le patrimoine naturel - il voudra mettre en place un parc et une réserve naturelle afin de préserver les chutes du Niagara. Aujourd’hui, le Canada lui doit une attraction touristique de renommée mondiale.

|

|

|

|

Les honneurs finiront cependant par arriver. Il sera nommé aide de camp honoraire de la reine Victoria. Cette sinécure lui donne le privilège de porter un uniforme de cour impressionnant et d’assister à une réception annuelle au château de Windsor. En 1890, il sera fait chevalier commandeur de l’ordre de Saint-Michel et Saint-Georges. À 77 ans, il est de nouveau chevalier, mais au service d’un autre empire. Pendant une brève période, de 1896 à 1897, il occupera le poste d’administrateur de la province de l’Ontario, alors que celle-ci est sans lieutenant-gouverneur.

Après sa mort, les Canadiens d’origine polonaise vont le considérer comme un des leurs : il incarnait l’idéal de la résistance, de la force morale et de la réussite polonaise. Cependant, il faut bien l’avouer, sir Casimir ne s’intéressa guère à son pays natal, n’entretenant que des relations sporadiques avec les survivants de sa famille.

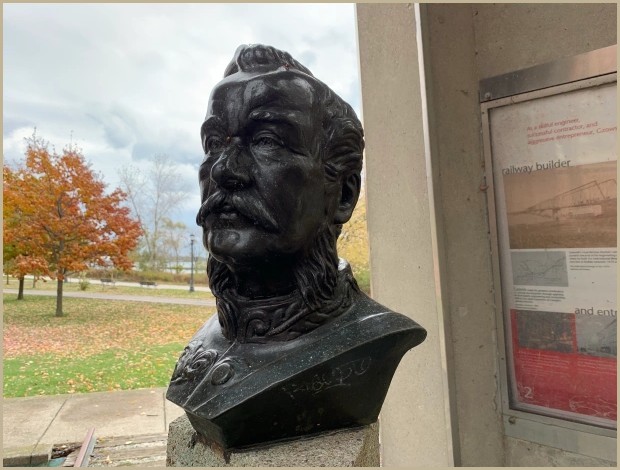

Il décédera à Toronto le 24 août 1898. Les journaux rendront hommage avec beaucoup d’émotion à celui qui avait connu l’existence fascinante de l’exilé qui a trouvé une patrie, du soldat devenu chevalier, de l’ingénieur mort gentleman.

|

|

|

|