Éphéméride polonaise

-

1 mars01/03/2026

2011 - En vertu de la loi en date du 3 février 2011 est célébrée chaque année le 1er mars la Journée nationale du souvenir des “Soldats maudits” - fête nationale polonaise dédiée aux soldats de la résistance anticommuniste et indépendantiste qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont décidé de reprendre une lutte inégale pour la souveraineté et l'indépendance de la Pologne. Cette fête n’est pas un jour férié.

L'idée de créer cette fête à cette période de l’année avait été avancée par le président de l'Institut de la mémoire nationale, Janusz Kurtyka. La date du 1er mars n’est pas fortuite. Ce jour-là, en 1951, dans la prison de Mokotów à Varsovie, les communistes ont exécuté d’une balle tirée à l’arrière de la tête sept dirigeants de la IVe Direction principale de l'association “Liberté et souveraineté” : Łukasz Ciepliński, Mieczysław Kawalec, Józef Batory, Adam Lazarowicz, Franciszek Błażej, Karol Chmiel et Józef Rzepka. Ils formaient la dernière direction de la dernière conspiration nationale continuant à partir de 1945 l’œuvre de l'Armée de l'Intérieur. L’occupation de la Pologne par l’Armée rouge et l’inclusion de la moitié de son territoire dans l'Union soviétique ont fait que des dizaines de milliers de soldats ne déposèrent pas les armes. Ils étaient prêts à se battre pour recouvrer l'indépendance, accomplir leur serment. L'adoption de la Journée nationale du souvenir des “Soldats maudits” est un moyen de célébrer leur lutte et leur sacrifice, mais aussi la douleur et les souffrances subies durant toutes les années de la République populaire de Pologne et le silence d’après 1989.

Au total, plus de 20 000 soldats sont morts ou ont été assassinés soit secrètement soit dans les prisons du NKVD et du Service de sécurité - la police secrète du régime communiste polonais, certains ont été déportés à l'Est, beaucoup ont été condamnés à la privation de liberté. Le dernier soldat “forestier” de l’“Union de la lutte armée”, et plus tard de “Liberté et souveraineté” - Józef Franczak “Laluś” est mort au combat en octobre 1963 ! ‹LS›

28 février28/02/2026

2012 - Décès à Karachi de Zofia Turowicz (née Szczecińska), aviatrice, pilote de planeur, instructrice ; après la Seconde Guerre mondiale, elle s’installe au Pakistan où elle va former les cadets des Forces aériennes pakistanaises. Elle est née le 15 mai 1916 à Varsovie. En tant qu’étudiante à l'École polytechnique de Varsovie, elle apprend le vol à voile à l’aéro-club de la capitale. Elle fait du parachutisme, remporte de nombreux prix et participe à des compétitions nationales. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, elle est engagée par le Commandement polonais de l’aviation comme agent de liaison. Elle vole sur des RWD-8. Lorsque l'Armée rouge envahit la Pologne le 17 septembre, arrive l'ordre de traverser la frontière roumaine après la destruction des aéronefs, afin de ne pas laisser de matériel à l'ennemi. En Roumanie, elle sera messagère. Dans le camp de Slatina, elle retrouve son fiancé, le capitaine Władysław Turowicz et ils vont se marier là-bas. Ils réussissent à quitter la Roumanie et quand ils arrivent en France, ils se présentent au quartier général de l'aviation polonaise à Paris. Władysław est nommé officier technique à Lyon. Zofia obtient le grade de sous-lieutenant et est affectée à un travail spécial dans le service anti-aérien à Saint-Nazaire. Quand les Allemands contournent la ligne Maginot, le service est évacué vers l'Angleterre. Là, Zofia continue à travailler dans le même service et, peu de temps après, son mari se retrouve également en Angleterre où il va procéder à des évaluations après des accidents d’avions en tant que “crash inspector”. En 1944, elle reçoit une nouvelle de Pologne l’informant que toute sa famille a été fusillée à Varsovie par les nazis. Craignant les persécutions des autorités communistes, le couple ne va pas revenir en Pologne après la guerre. En mars 1949, Zofia s’envole avec ses filles vers le Pakistan (où son mari séjourne depuis début 1948 avec 30 officiers supérieurs de l'aviation et techniciens polonais qui durant trois ans vont aider à la formation des Forces aériennes pakistanaises). Elle devient instructrice de vol à voile pour la jeunesse pakistanaise à Karachi (1950-1952) et à Rawalpindi (1953-1954). En 1957, elle commence à enseigner les mathématiques et la chimie à l'École américaine à Karachi où elle habite.

Zofia Turowicz possédait la nationalité polonaise et à partir de 1961 la pakistanaise, s’intéressait aux évènements en Pologne, pays avec lequel elle était passionnément reliée. Elle recevra la médaille Pro Memoria (en juin 2005) et la Médaille d'or de l'armée polonaise (en novembre 2006) pour services et actes exceptionnels dans la lutte pour l'indépendance de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Les mérites des Turowicz sont narrés dans le film “Des aiglons polonais dans le ciel pakistanais” réalisé par Anna Pietraszek en 2008. C’est l’unique document qu’on possède en Pologne sur ces éminents Polonais. ‹LS›

27 février27/02/2026

27 février27/02/2026

1913 - Naissance à Bieliny Kapitulne (voïvodie de Sainte-Croix) de Kazimierz Sabbat, juriste polonais, homme politique, militant en émigration, président de la République de Pologne en exil. Il a achevé ses études de droit à l'Université de Varsovie. Il fut membre du scoutisme polonais en Pologne et à l'étranger. En septembre 1939, il a combattu dans une unité du WOP - formation militaire pour la protection des frontières, dans la voïvodie de Tarnopol. En 1940, il a servi en France dans la 10e Brigade de cavalerie blindée du général Stanisław Maczek. Il a été blessé. En Écosse, il a servi dans la 1e Division du général Maczek, puis a été transféré à l'état-major du Commandant suprême à Londres en tant que référent pour la jeunesse. Après la guerre, il est resté en Grande-Bretagne. Tout comme le courant de l’émigration militaire politiquement organisé, il estime que le retrait de la reconnaissance alliée au gouvernement de la République de Pologne en février 1945 et la reconnaissance diplomatique des autorités de la Pologne populaire par les Alliés ne mettent pas fin aux activités du gouvernement polonais à Londres, mais que seule la formule a changé. Dans les années 1954-1956 et 1959-1962, il est membre de l’Exécutif de l'unité nationale (EZN), puis à partir de 1967, son président. En 1966, à l'occasion du Millénaire de la Pologne, il organise le Congrès mondial de la Pologne en lutte, et quatre ans plus tard le Congrès de la culture et de la science polonaises. En 1972, après la mort du président August Zaleski, il dissout le EZN. En 1976-1986, il devient Premier ministre du gouvernement en exil et en 1986, son président. Il essaye d’unir les milieux politiques de l’émigration. Il est l’initiateur de la création du Fonds d'aide aux ouvriers (1976), puis président du Fonds d'aide au Pays. Sur la voie polonaise vers la liberté, il a écrit dans le magazine littéraire parisien “Kultura” en 1969 qu’elle est basée sur trois principes : le premier - la croyance que le peuple polonais ne renoncera pas à son droit à la liberté et à l'autodétermination et que, malgré l'oppression communiste, il restera toujours lui-même. Le deuxième - la croyance que l'ordre de Yalta ne peut être perpétuel. Le troisième - la conviction que les activités dans le Pays doivent aller main dans la main avec les activités en émigration, laquelle est indispensable au Pays. Kazimierz Sabbat est décédé à Londres le 19 juillet 1989. Le même jour, le nouveau président Ryszard Kaczorowski prête serment. Les funérailles de K. Sabbat ont eu lieu dans la cathédrale de Westminster. Sa tombe se trouve au cimetière Gunnersbury à Londres. ‹LS›

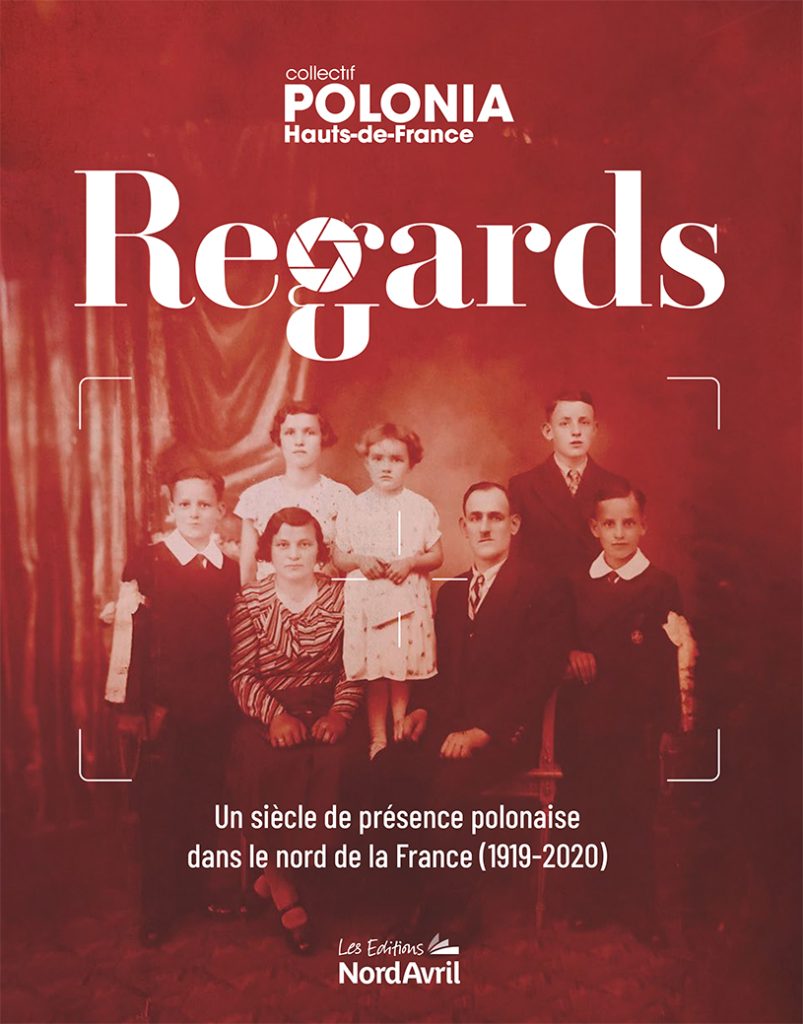

Le Collectif POLONIA Hauts-de-France présente REGARDS,

un livre de la mémoire collective de la Polonia du nord de la France.

Veillez à bien fermer cette fenêtre pour voir le contenu proposé